Magie des Korns

Meine erste Kamera bekam ich in den achtziger Jahren von meinem Opa geschenkt – irgendeine Praktica mit zwei Objektiven. Da dürfte ich so 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein. Damit knipste ich dann fröhlich drauf los, ganz ohne künstlerischen Anspruch.

Der wurde von meinem Schuldirektor geweckt, der in meiner Schule einen Hobby-Fotokurs leitete. Und dort hatte ich meine erste Berührung mit einer Dunkelkammer. Und spürte zum ersten Mal die Magie, wie aus einer Idee, Licht, Mechanik und Chemie ein Bild entsteht. Ein vergänglicher Augenblick mitsamt seinen Gefühlen, Gerüchen und Erinnerungen, eingefangen und konserviert auf einem Streifen Kunststoff mit Silberionen, Zeit festgehalten für die Ewigkeit. Beinahe zumindest. Als hätte die Welt kurz innegehalten. Und das ließ mich nie wieder los.

Meine Kameras, und vor allem die Objektive wurden immer besser, ich schaute mir Ausstellungen an und las Fotobücher und lernte, ahmte nach und suchte meinen eigenen Stil - und tue das noch immer.

Vor allem auf Reisen in die Welt füllte ich meinen Wissendrang und unzählige Filmrollen, später auch Speicherkarten. Ja, auch ich verfiel dem Reiz der digitalen Fotografie, der Schnelligkeit, der sofortigen Verfügbarkeit, dem Nicht-Mehr-Zählen-Müssen. Aber wirklich befriedigend fand ich diese Art der Fotografie nie. Fotografie wurde seltsam beliebig. Und sie kam mir immer irgendwie unehrlich vor, wie Verrat an einem alten Freund.

Ein digitales Bild ist ja eigentlich auch keins. Es ist eine visuelle Interpretation von Nullen und Einsen, geistert fragmentiert und wieder zusammengesetzt auf Festplatten umher und schwirrt durch den Äther des Internets. Lässt sich binnen Sekunden unendlich oft klonen und ist doch so vergänglich wie ein im falschen Moment rausgezogener Stecker.

Man stapelt Festplatten, macht unzählige Sicherheitskopien und hat doch immer eine unheilvolle Verlustangst, die sich mit der zunehmenden Masse der digitalen Fotos immer tiefer in den Hinterkopf krallt.

Mir fehlte das Negativ, das Original, die Haptik, die Mechanik dahinter. Das Spannen des Filmtransports, das satte Klicken und die spürbare Vibration des Auslösers, den kein digitaler Fake-Sound je ersetzen kann. Mir fehlte das Unperfekte, das Korn, das Unberechenbare, das ein Foto so einmalig macht. Mir fehlte das ungeduldige Warten, das Hoffen und Bangen auf die Ergebnisse. Und der Triumph, irgendwann ein echtes handwerklich geschaffenes Foto in den Händen zu halten. Mir fehlte das Eingeschränktsein, der bewusste Verzicht und der mit diesem Rück-Schritt notwendige Fokus auf den Moment - all das, was man heute so schön inflationär “Achtsamkeit” nennt.

Und ich begann, wieder auf Film zu fotografieren. Erst mit meiner alten Canon F-1 und der Canon EOS 5 auf Reisen, später auch zunehmend auf Mittelformat mit der großartigen, aber auch sehr klobigen Mamiya C330. Ein durchaus heilsamer Prozess.

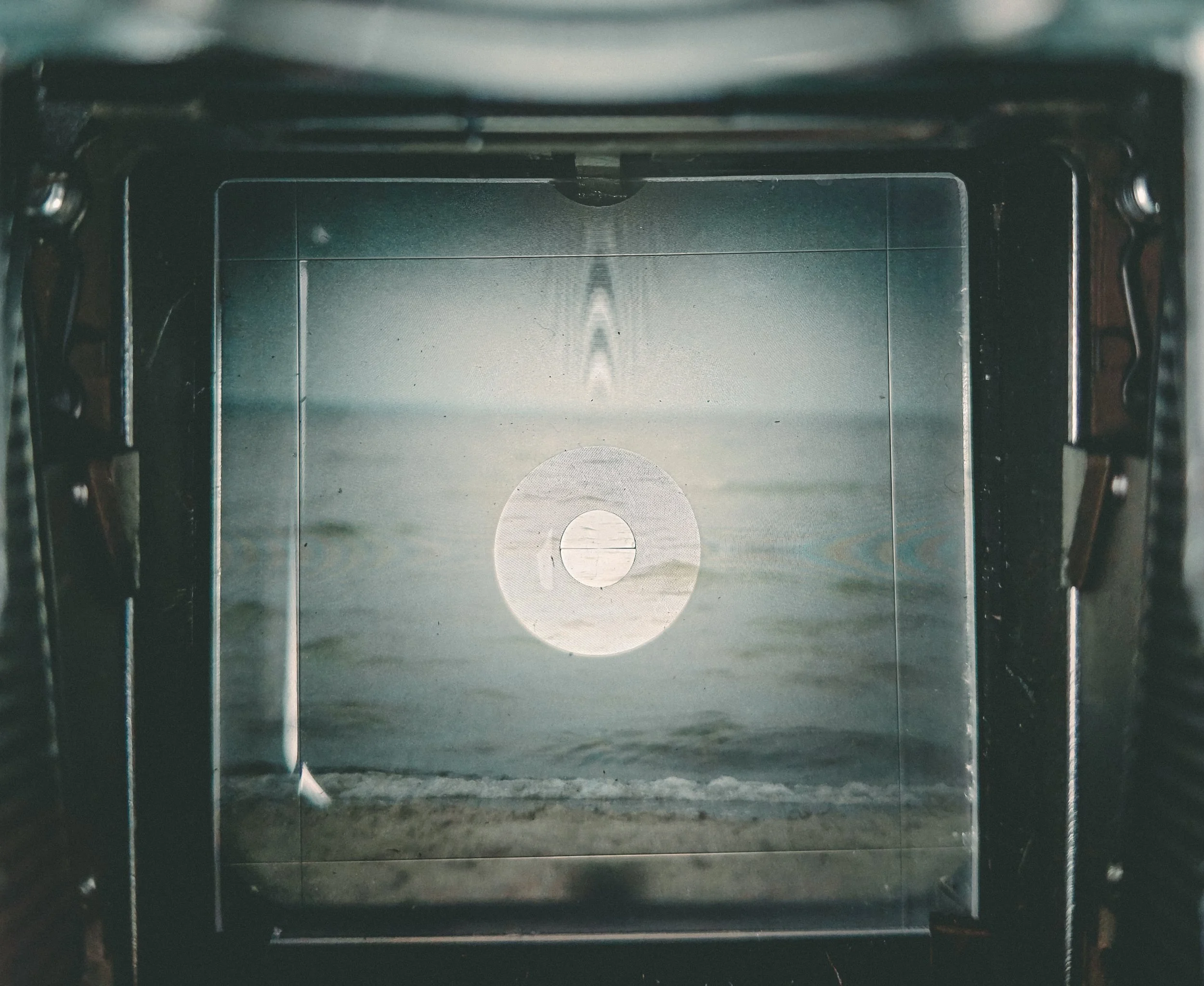

Dazu gesellten sich nach und nach alte und uralte Erbstücke, eine temporäre Dunkelkammer im Bad, und irgendwann zog dann auch meine ewige Traumkamera ein – eine Rolleiflex Automat aus den späten 1940ern. Viele der von mir geschätzten Fotografen hatten damit legendäre Fotos geschaffen - Richard Avedon, Diane Arbus, Robert Doisneau, Robert Capa oder Helmut Newton.

Lee Miller bannte damit den zweiten Weltkrieg auf Film, Francis Wolff schuf für “Blue Note” die mit Abstand schönsten Plattencover der Jazz-Geschichte und Vivian Maier streifte mit ihrer Rolleiflex durch die Straßen von Chicago.

Mit analogen Fotoapparaten zu fotografieren ist mehr als eine Leidenschaft. Es ist tatsächlich eine Lebenseinstellung, fast schon eine Philosophie. Eine Hymne auf die Langsamkeit, ein Widerstand gegen die rasende Geschwindigkeit der Welt. Wie das Auflegen von Schallplatten, das bewusste Kochen, lange Abende mit Freunden ganz ohne Blick aufs Smartphone, der Gang ins Kino. Oder ins Museum in die nächste Fotoausstellung.

Womit sich für mich der Kreis schließt.